歡迎來到溫州市墨客墻繪藝術有限公司官網!

品牌設計公司

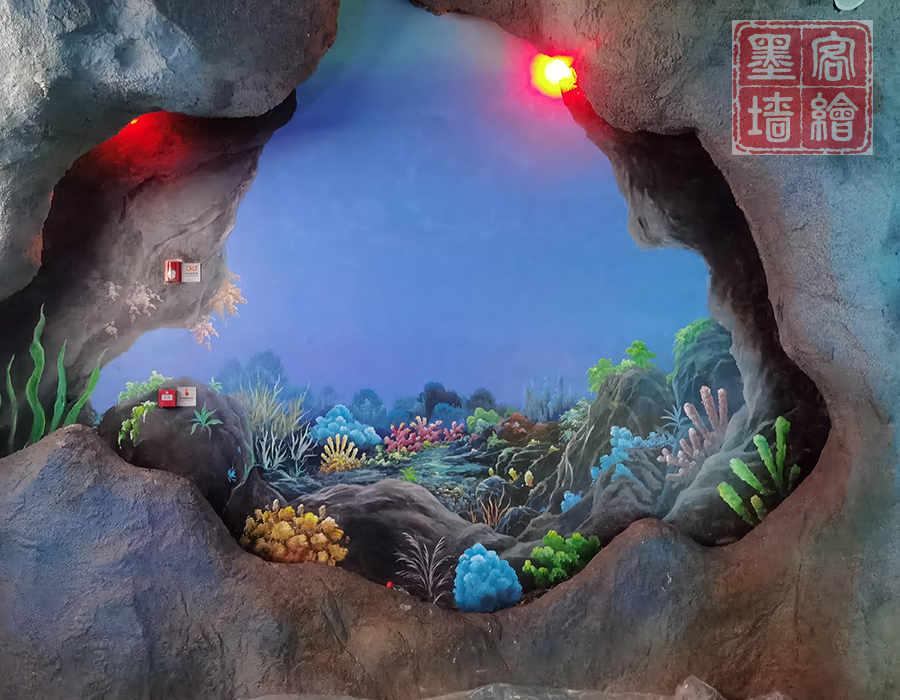

文化墻繪:讓城市空間煥發文化生命力的藝術實踐

在城市化進程加速的,建筑空間的功能性逐漸被文化屬性所滲透。一面精心設計的文化墻,不僅是視覺的審美載體,更是一座城市、一個社區、一所機構的精神圖騰。文化墻繪以藝術為媒介,將歷史脈絡、地域特色、價值理念轉化為可感知的視覺語言,在公共空間中構建起獨特的文化記憶場域。

2025-10-30 14:46:24溫州市墨客墻繪藝術有限公司

在城市化進程加速的,建筑空間的功能性逐漸被文化屬性所滲透。一面精心設計的文化墻,不僅是視覺的審美載體,更是一座城市、一個社區、一所機構的精神圖騰。文化墻繪以藝術為媒介,將歷史脈絡、地域特色、價值理念轉化為可感知的視覺語言,在公共空間中構建起獨特的文化記憶場域。

一、文化墻繪:城市更新的柔性力量

傳統城市更新往往聚焦于建筑改造與功能升級,而文化墻繪則以“潤物細無聲”的方式介入空間敘事。在老舊社區改造中,一幅描繪本地非遺技藝的墻繪能讓斑駁的墻面重獲新生,喚醒居民對傳統文化的認同感;在商業街區,以城市發展史為主題的巨幅壁畫,能將購物空間轉化為文化體驗場域,增強消費者的情感聯結。這種“藝術+空間”的融合模式,既避免了大規模拆建的資源浪費,又以低成本實現了環境品質的躍升。

二、文化墻繪:價值觀傳播的立體化載體

在校園、企業、機關等場景中,文化墻繪正成為價值觀傳播的創新工具。通過將抽象的理念轉化為具象的視覺符號,如用山水意境傳遞生態理念,以歷史人物群像詮釋奮斗精神,文化墻繪打破了傳統宣傳的平面化局限。某中學的“科技長廊”墻繪項目,通過描繪人類航天史上的里程碑事件,配合互動式光影裝置,使科普教育從課本延伸至空間,學生日均停留時間提升40%,印證了文化墻繪的沉浸式教育價值。

三、文化墻繪:社區治理的共創紐帶

文化墻繪的創作過程本身即是社區參與的生動實踐。在成都某社區的“墻繪共創計劃”中,居民、藝術家、學生共同完成了一幅長達200米的“社區記憶地圖”,從老茶館到新地鐵,從傳統節慶到現代生活,每個細節都凝聚著集體智慧。這種共創模式不僅降低了項目成本,更通過藝術協作激發了社區凝聚力,使文化墻成為居民共同的精神家園。

選擇區號

?

復制成功

×

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~

瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~